13 Nov 2013

13 Nov 2013

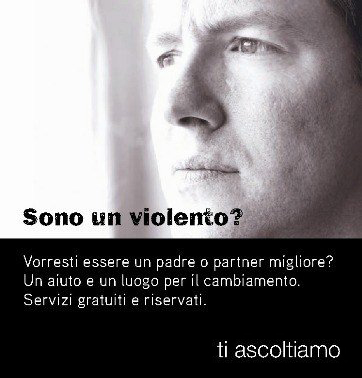

Ma era solo uno schiaffo. Lei sa che la sera torno stanco e continua lo stesso a stressarmi». «Quando mio figlio mi ha detto ‘papà basta fai piano’ ho capito che così non potevo andare avanti». «È vero l’ho aggredita, ma l’ho fatto per difendermi». Bisognerebbe provare a immaginarle, le espressioni dei centinaia che negli ultimi anni hanno bussato alla porta dei (pochi, 14 in tutta Italia) centri di ascolto per uomini che maltrattano le donne. Nessuno di loro si percepiva come un violento.

Italiani e stranieri, dai 35 ai 75 anni – «ma ultimamente colpisce la violenza anche tra ragazzi giovani» -, di tutte ma proprio tutte le estrazioni sociali. C’è il militare che butta a terra la moglie davanti alla bimba, e si spaventa del suo spavento, «oddio non pensavo di poter fare una cosa del genere». C’è il professionista esasperato, «non ne posso più dei litigi con la mia compagna», preoccupato di avere perso il controllo. Loro si sono fermati in tempo. Ma c’è anche il lavoratore marocchino, che solo dopo mesi di colloqui rievoca una scena agghiacciante: «Abbiamo iniziato a discutere in cucina, ero geloso e lei si è rifiutata di farmi controllare il cellulare. Ho visto che c’era un coltello, l’ho preso e gliel’ho dato addosso. Ho capito cosa stavo facendo solo quando ho visto il sangue…».

Voci tutte diverse e tutte uguali, unite dalla violenza. All’inizio solo verbale, ma poi dalle urla si passa ai piatti rotti, agli oggetti lanciati, alle sberle, agli strattonamenti. A volte al peggio. Un punto di vista che ancora manca, nel dibattito sulla violenza contro le donne. Ma che invece sarebbe fondamentale esplorare, se davvero si vuole tentare di prevenire gli esiti più terribili in tanti, troppi rapporti di coppia. È la riflessione proposta dal gruppo Abele, da 40 anni attivo nella difesa delle vittime di violenza e di sfruttamento sessuale, oggi e domani ad Avigliana (To), con un seminario che per la prima volta accende i riflettori sull’altro lato del problema. E sui centri che lo affrontano.

NEGARE E MINIMIZZARE

Lo sa bene Michela Bonora, assistente sociale. Impegnata nel progetto di training antiviolenza attivo dal 2010 nel Consultorio per uomini della Caritas di Bolzano, e insieme alla clinica Mangiagalli di Milano dove vede sfilare le vittime della violenza maschile, «oltre 500 l’anno. Sono questi i numeri che porto agli uomini che seguo con un collega psicologo, serve a riportarli a una realtà che negano». «L’approccio è sempre quello: negare e minimizzare la violenza, dire ‘è solo uno schiaffo’, spesso scaricando la responsabilità del conflitto sulla donna», conferma Domenico Matarozzo, counselor dell’associazione Cerchio degli uomini che da quasi 5 anni ha in gestione lo sportello di ascolto per il disagio maschile, aperto dalla Provincia dentro al Centro per le relazioni e le famiglie del Comune di Torino. Si è confrontato con oltre un centinaio di uomini, i primi sono arrivati dopo aver visto il volantino nella Asl o in farmacia, poi ha funzionato il passaparola. Mesi di colloqui, per qualcuno anche l’esperienza di un lavoro di gruppo, «in cui portiamo esempi positivi su come affrontare i conflitti, gestire la propria rabbia, riconoscere le proprie emozioni». E alla fine una certezza: «C’è un netto miglioramento in chi si rivolge a noi. E le violenze fisiche cessano».

Per arrivare a questo però occorrono tempo e motivazioni, spesso date dai figli. «C’è da mettere in discussione un intero modello culturale. Da noi arrivano persone normalissime, ma impregnate di una cultura machista. Che non si manifesta solo nel rapporto con la moglie, ma sul lavoro o in altre situazioni». A spingerli lì spesso è la compagna, un avvocato un terapeuta. In altri centri le proporzioni si invertono, e si arriva più che altro ‘inviati’ da servizi sociali o Tribunale dei minori. In questi casi la negazione dell’accaduto è ancora più forte, «non ho fatto quello di cui mi accusa mia moglie, non capisco perché sono qui». Poi, magari raccontando davanti ad altri certi episodi, «è come se percepissero la violenza per la prima volta – spiega Bonora -, solo allora subentrano senso di colpa e vergogna. Ma occorrono mesi. Considerano normali certi comportamenti finché lei non va via di casa, o non vedono gli effetti fisici della violenza».

«Chi è abituato al codice della violenza, quando finisce una storia ne inizia un’altra improntata agli stessi errori – avverte allora Ornella Obert, giurista del gruppo Abele -. Ricordo poi che la durata media di un processo penale per maltrattamenti è di 8 anni: un tempo ‘congelato’ per la legge, in cui però le relazioni vanno avanti e ad esempio il coniuge violento mantiene la patria potestà. Ecco perché è fondamentale lavorare sulla prevenzione». In questo senso, «bisogna che la politica faccia la sua parte. Ha iniziato con la legge sul femicidio, che apre spiragli interessanti. Si potrebbe pensare ad esempio, quando le forze dell’ordine attuano il nuovo allontanamento da casa del marito violento, di proporgli un percorso in questi centri di ascolto».

(Articolo di Adriana Comaschi, fonte: L’Unità 13.11.13)

[styled_table width=”580px”]Elenco dei Centri e delle Associazioni per uomini maltrattanti: www.casadelledonne-bs.it/elenco-dei-centri-per-uomini-maltrattanti[/styled_table]

]]>